高見宗太郎

高見宗太郎よろしくお願いします

よろしくお願いします

自律神経失調症とは?

1:自律神経失調症の正体

自律神経失調症。

まずは、この厄介な症状について簡単に説明したいと思います。

自律神経失調症とは、自律神経のバランスが崩れることで、心身にさまざまな症状が現れる状態を指します。

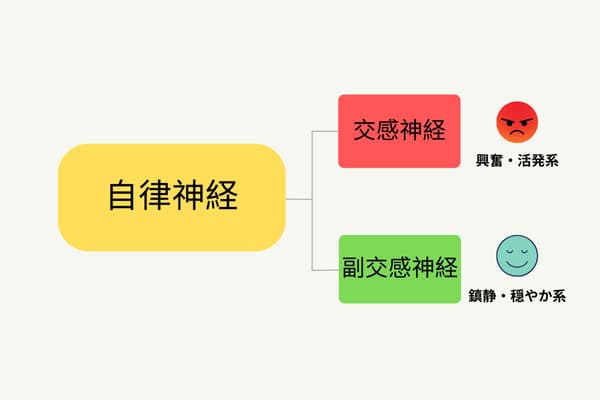

ちなみに自律神経は、活発な「交感神経」と休息の「副交感神経」からなります。

自律神経は全身に張りめぐらされているため、2つのバランスが崩れると、体のあらゆる不調が起こります。

あなたに以下の症状がありましたら、それは自律神経の乱れが原因かもしれませんよ

疲れやすさ、倦怠感

便秘や下痢

消化不良、腹部の膨満感

頭痛やほてり

のどの違和感や動悸

しびれや手の汗

めまい、ふらつき

耳鳴り

関節の痛み

口や喉の不快感

イライラ、不安

睡眠障害

複数当てはまる方も多かったと思います。

では、これだけ苦しんでいる人が多いのに、なぜ広く周知されず、データも少ないのでしょうか?

自律神経失調症とは、あくまで症状の総称で、診断名としては存在しないからかもしれませんね。例えば、自律神経からくる不整脈であっても、カルテには「不整脈」とだけ記載されるのです

なるほど…

ある調査によると、成人の3割は、自律神経の乱れに関する症状があるそうですよ。特に仕事のストレスを抱えやすい30代〜50代の層で多いと

ウチでいうと、伊藤明日香さんと出雲美紀さんが自律神経の不調を訴えられていますね。

はい。私も季節の変わり目になると、自律神経の症状が出やすくなりますね…

以前より若い世代の来院が増えているのも気になるところです

スマホやパソコンの長時間使用、不規則な生活リズム、ストレス社会の影響でしょうか?

あると思います。カウンセリングの来院数も増えていますから、今後、国民病にならないといいですね

2:自律神経失調症の原因

自律神経失調症の原因には、「元々の体質」、「不規則な生活習慣」、「ストレス」が挙げられますが、個人差もあるため、もう少し詳しく見ていきましょう。

A:元々の体質が弱い方

いわゆる虚弱体質と呼ばれる方で、元々、自律神経の調節機能が乱れやすいタイプの方です。 運動や食事などで体を強くすることが課題となります。

B:メンタルが弱い方

繊細で感受性が強く、普通の人が気にならないことでも心理ダメージを受けるタイプの方です。病院では、軽度のうつ病、不安神経症などと診断されますが、カウンセリングで改善するケースもあります。

C:実際にストレスをたくさん受けている方

生活上、過度なストレスを抱えており、心身にその影響が出ているタイプの方です。環境を変えることも大切ですが、ストレスを受けやすい生活習慣を変える必要もあります。

D:抑うつ状態の方

心身へのダメージが進行して抑うつ状態にまでなってしまっているタイプの方です。ここまでくると医師の診断の下、薬物療法も必要になってきます。

正確なデータは出ていませんが、自律神経失調症の殆どは「Cのストレスを多く受けている方達」となります

3:ストレスの種類

| 身体的なストレス | 精神的なストレス |

| ・季節の変わり目・天候の変化 ・気圧差・寒暖差 ・睡眠不足・夜型の生活 ・食生活の乱れ ・ホルモンバランスの乱れ | ・家庭、学校、職場におけるストレス ・人間関係の不和 ・現実的な金銭問題 ・将来に対する不安 ・身に起きた不幸な出来事 |

生きている限り、ストレスは次々と私達に襲い掛かってきます。

そしてストレスを受ければ受けるほど神経は疲弊し、いずれは自律神経失調症を発症してしまうのです。

ただしストレスは、工夫次第で減らすこともできますし、同じストレスでもダメージを減らすテクニックも存在します

はい。それがカウンセリングの需要につながっているわけですね。

対して私や春香さんの勤める病院では、実際に体に起きている症状に対してアプローチしていくことになります。

自律神経失調症の改善方法

1:病院で適切な診断を受ける

まずはこれが第一だと思います

確かに、自分で体の不調を判断するより、病院で検査するほうが安心ですよね。

ちなみに病院に行くと、治療はどのような流れになりますか?

問診から検査、そして薬の処方となりますね。症状が多岐にわたる人は血液検査から心電図、MRIと検査をたくさんやることになります

まずは症状に対する対症療法ですよね。

検査の結果、原因不明となった時はどうなりますか?

実は、自律神経失調症の方は器質的な原因を突き止めるのが難しいのです。ですから内面的な抗不安薬や漢方薬が処方されることも多々あります

実際、それで症状が治まる方もいるでしょうから、やはり薬の存在は心強いですね。

では次に、薬以外の改善方法を探っていきましょう。

2:生活習慣を見直す

自律神経に良い影響を与える生活習慣もあれば、自律神経失調症になりやすい生活習慣も確実に存在します。

現代人の生活習慣は、かなり悪化しましたから、このあたりで見直すことも大事ですね

①規則的な生活パターンをおくる

毎朝、決まった時間に起き、決まった時間に3食しっかり食べ、決まった時間に寝る。

まずはこれが土台になると思います。

時にはズレてしまう日もあるでしょうが、自分の基本的な生活リズムをしっかりと確立して下さい。

若い方は無理がきくので「大丈夫」と思いがちですが、ダメージはしっかりと自律神経に蓄積されていくので、気を付けて下さいね

②適度な睡眠、適度な運動を心がける

普段の生活で睡眠不足や運動不足が継続すると、自律神経やホルモンバランスの乱れにつながって心身共に不調症状を引き起こしやすくなることが知られています。

規則的な睡眠と食事をとるように心がけて、適度な運動習慣を持つことが重要ですね。

③やり過ぎ(とりすぎ)な生活習慣を見直す

何でもやりすぎはよくありません。

毎日の仕事量。スマホ時間。お菓子や飲酒の量。カフェインの摂取。

お互い、見直してみましょうか…。

④寝る前のスマホ対策

スマホからの情報刺激で脳が興奮(交感神経を刺激)してしまうため、寝床にスマホを持ち込まないようにしましょう。

…というのが正論ですが

はい。それを守れる人はごく僅かです。

ですからネッキャンでは、寝ながらスマホを眺める一方で、安眠できる音楽やメトロノーム(60以下)を流すことを推奨しています。

そして最終的には目からの刺激は無くし、耳からの優しい音だけで副交感神経を刺激しつつ眠りにつきましょう。

3:ストレス対策を行う

自律神経失調症の原因の殆どはストレスにあるというお話はすでにしました。

ですからここでは、そのストレス対策について考えていきましょう。

①ストレスの正体を見極める

あなたの心身に好ましくない反応を引き起こす「外的要因」をストレスと言いますが、これにはかなりの個人差があります。

ある人には心地よくてもある人にはストレスだったり、ある人は2のストレスでもある人には10のストレスだと感じてしまったり…。

そのためまずは自分にとってのストレスの正体を突き止めることが大切になります。

意外と周りに流されているだけで、自分にとって本当はストレスではなかったということもあるニャン

②ストレスから逃げるべきか戦うべきか?

基本的な戦略は「逃げ」です。

無駄な戦いはせず、環境を変えるなり方針を変更するなりしてストレスから離れるようにして下さい。

そしてこれで問題が解決したならばOKです。

ぐーっ💛

ただし…

二度、三度と似たようなストレスに襲われた時は、さすがに考えなくてはいけません。

もしかすると原因は、環境ではなく自分の中にあったのではないか?と。

例えば、嫌なことを後回しにするクセのある佐々木拓海くん。

そう。課題を先延ばしにしていると、どんどんプレッシャーが大きくなってくるんです…

人付き合いの苦手な出雲美紀さん。

確かに毎回、初対面の人と会うのを恐れて避けていてもキリがないですね。そろそろ自分の方を変えていったほうがいいかもです…

はい。

今ここで戦っておいた方が後々、楽になることもあります。

時には逃げ(避け)たり、時には戦ってみたり、柔軟な姿勢で向き合いましょう。

③楽しいことを用意する

これは必須ですね。

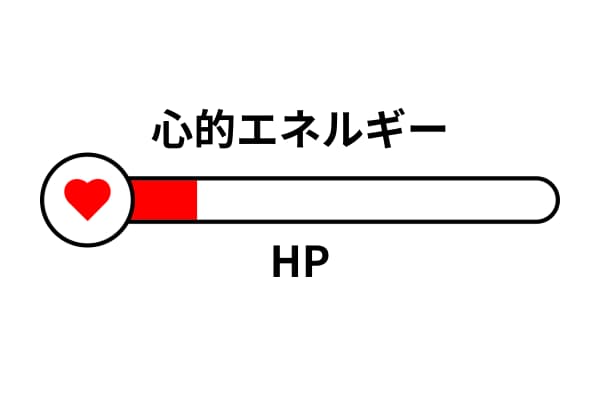

心的エネルギーという考え方があります。心のHPみたいなものですね。単純に考えれば、楽しければ増え、辛く苦しければ減ります

はい。

仮にダメージ10を与えるストレスに襲われたとして、HP100の人とHP10の人では、その受け止め方が全く異なってきます。

100ある人は10減らしてもまだ90残っているので、あまり気にならないことが多いです。

対して10しかない人が10減らすと0になってしまうので、心は大ピンチに陥ります。

心的エネルギーが無くなると、人はウツ状態に陥りやすくなります

ですからあなたは日常に楽しいことを用意していきましょう。

「楽しいことが起こらないかなぁ」ではなく、自分の心をストレスから守るために積極的に楽しいことを行うのです。

ここではストレス対策を簡易的に説明しましたが、本格的に行いたい方は、別記事を参考にして下さい。

4:自律神経失調症に効くツボとストレッチ

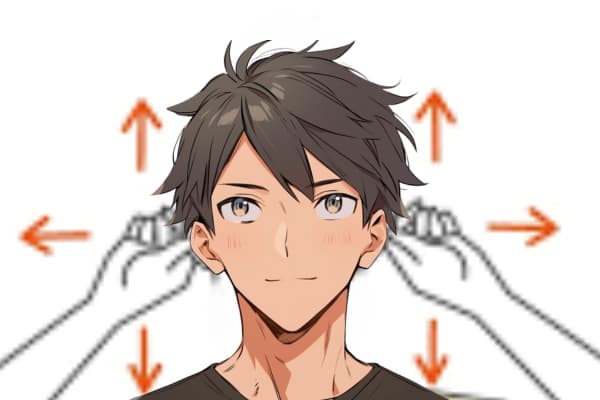

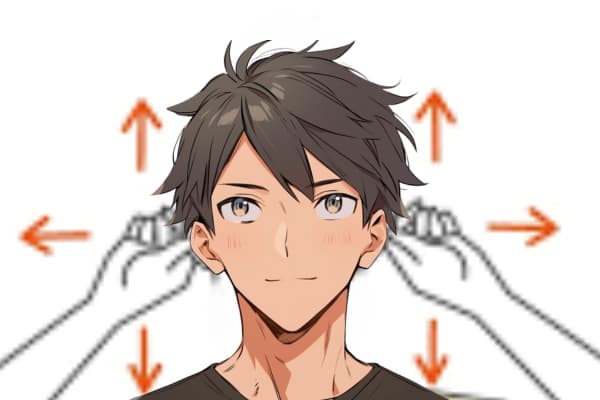

耳のストレッチ

耳を掴んで、上下左右に引っ張ります。(状態が悪い方は痛みを伴いますので、適度にやって下さい)

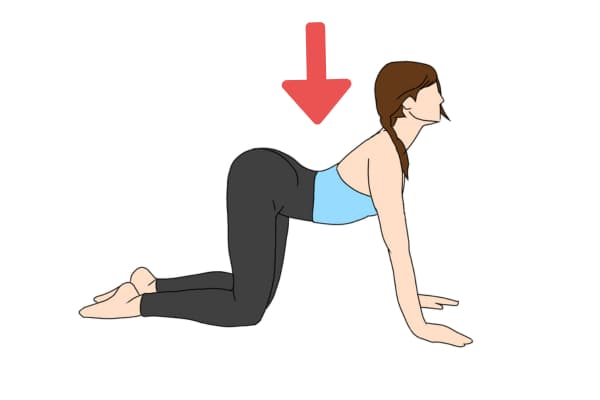

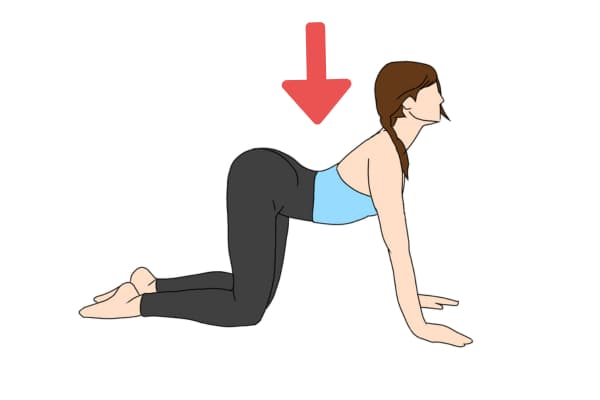

腰と背中のストレッチ

10秒くらいずつ、背中を丸めたり反らしたりします。(これも無理のない範囲でお願いします)

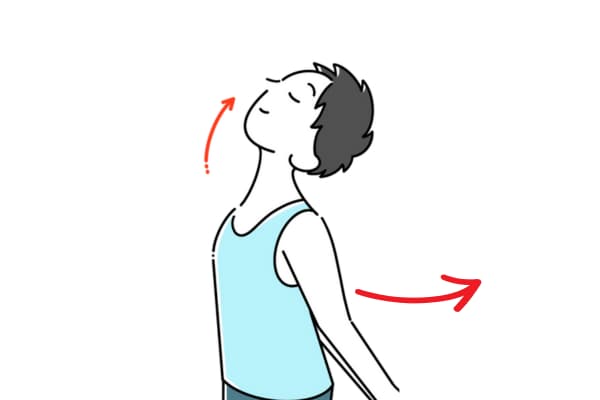

首と猫背解消のストレッチ

両腕を後ろに引いて胸を張ります。

頭を後ろに倒します。

気持ちのいいところで15秒キープします。

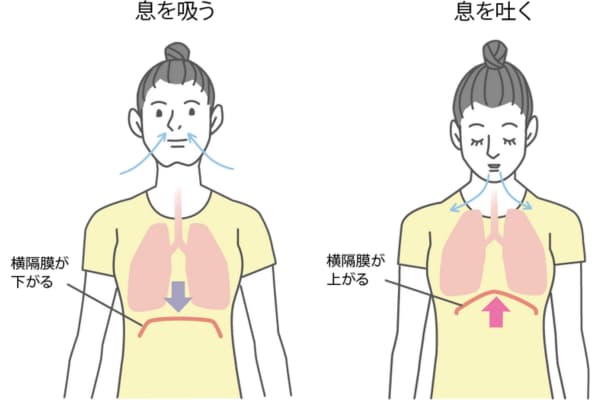

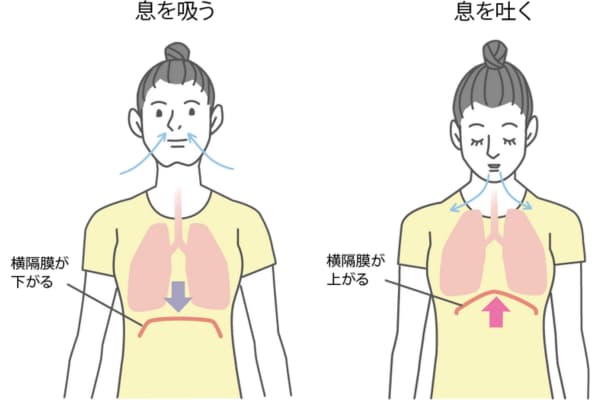

横隔膜のストレッチ

息を吸う時、意識してオーバーに横隔膜を下げ、息を吐く時は、オーバーに横隔膜を上げます。

横隔膜の動きがスムーズになるとお腹の硬さも取れ、呼吸も深くなります。

ツボ

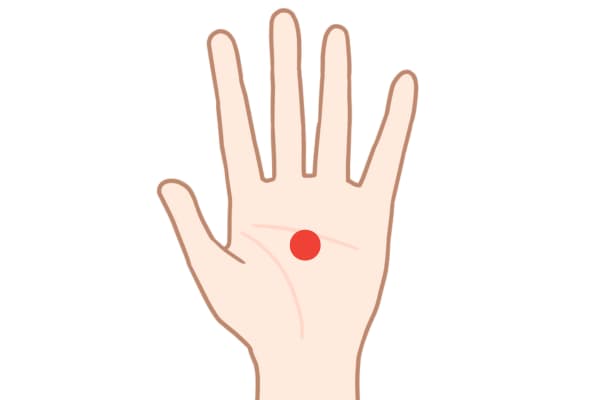

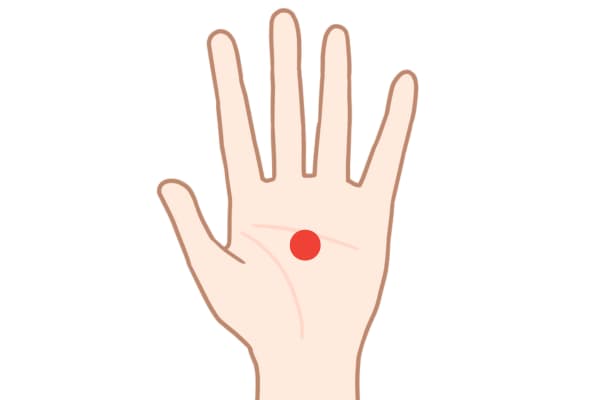

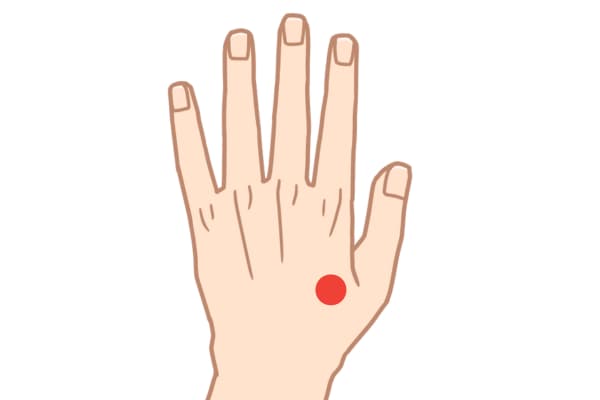

労宮(ろうきゅう)

中指と薬指の骨の間を上から辿り、中央付近でズーンと響く場所にあります。

3秒ほど押して刺激を与えてください。

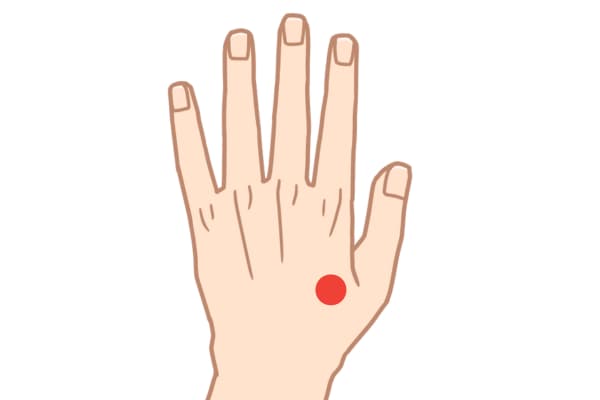

合谷(ごうこく)

親指と人差し指の骨が交わるくぼみにあります。やや人差し指側に向けて押すのがコツです。

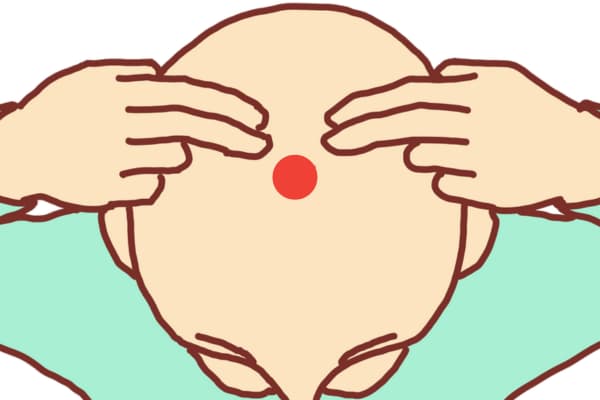

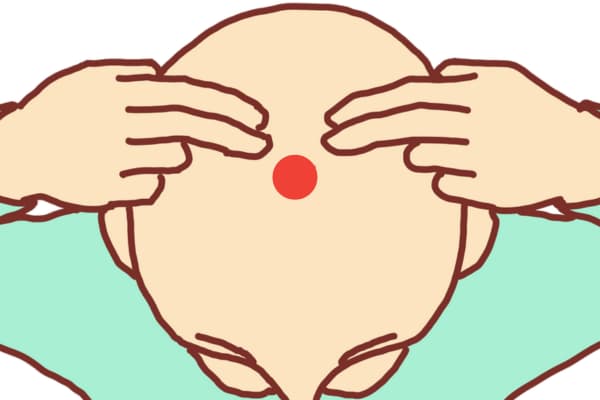

百会(ひゃくえ)

ちょうど頭のてっぺんにあります。(鼻と両耳のラインが交差する場所です)

5:自律神経のバランスを整える食事

食事はとても大切です。

食事があなたを作るからです。

何を食べて何を食べないかで、あなたが大きく変わるからです。

摂取した方が良い栄養素

自律神経失調症の改善のためには、次のような栄養素を摂取するのがおすすめです。

| 栄養素 | 効能 | 食品名 |

| GABA | 精神を安定させる | トマト・発芽玄米・発酵食品 |

| ビタミンB6 | GABA成分を増加 | にんにく、さんま、カツオ、ササミ |

| マグネシウム | セロトニンの分泌 | バナナ・アーモンド・大豆 |

| トリプトファン | セロトニンの原料 | 牛乳・乳製品 |

| ビタミンC | ストレス耐性UP | フルーツ・ブロッコリー |

| カルシウム | 交感神経の抑制 | 乳製品・小魚・小松菜・ほうれん草 |

| ビタミンD | 神経のバランス調整 | きのこ類・鮭・ししゃも・しらす |

これは参考になるワン!

注!自律神経を乱してしまうため、あまり食べないほうがいいものもあります

お菓子に含まれる白砂糖

自律神経を乱しますので、ほどほどに…

コーヒー・エナジードリンクに含まれるカフェイン

交感神経を活性化するので、夜は摂らないようにしてください

マーガリン・菓子パンに含まれるトランス脂肪酸

神経にダメージを与えてしまいます

インスタント食品に含まれる食品添加物

腸内環境を悪化させます

ふむ…気を付けるとするか

6:その他(細かいテクニック集)

日中は大いに動き、夜はしっかり休む

自律神経は交感神経と副交感神経のバランスが大切ですから、ただゆっくり休んでいればいいわけではありません。

交感神経優位の日中は積極的に(できれば外で)活動をして、副交感神経優位の夜は、しっかり休息する、そのメリハリが大切になります。

昼は狩猟や農作業、日が沈めば休むという大昔の生活習慣が、実は理想なのですね

ぬるめのお風呂に浸かると副交感神経が優位になる

疲れている時のお風呂は気持ちいいものですが、42℃以上のお湯は、交感神経が優位になり脳が興奮してしまいます。

一方、40℃程度のお湯は、副交感神経を刺激して心身がリラックス状態になります。

「香り」を取り入れる

香りも心身に影響を与えます。

ここでは自律神経失調症の改善に役立つ「香り」を3つ紹介します。

ラベンダー

鎮静作用とリラックス作用があります。

不眠にも効果が期待できます。

オレンジ

浄化作用があるので、イライラや、モヤモヤをすっきりさせます。

落ち込んでいる時も明るい気分にしてくれます。

ベルガモット

鎮静とリフレッシュ効果があります。

緊張を抑え食欲不振の改善にも役立ちます。

神経に優しい音楽を聴く

音楽も自律神経に影響を与えます。

ここでは副交感神経を刺激する優しい音をおすすめします。

クラシック、ヒーリング音楽、波の音、鳥の声など様々ありますね

ウチのsandyにも作ってもらいましたよ。

まとめ

.jpg)

.jpg)

お疲れさまでした。

あなたの自律神経を改善させるヒントを紹介させていただきましたが、いかがでしょうか?

全部一気にには難しいと思いますが、どれも効果が実証されているものですので、是非ためしてみて下さい。

自律神経失調症は、風邪などと異なり、改善するまで時間がかかりますので、焦らずただし確実に良化の王道を進んでいきましょう。

それではまたどこかでお会いしましょうね!